鳥取城 [百名城:63]

秀吉による「飢え殺し(かつえごろし)」の舞台となった鳥取城…

鳥取城は久松山の頂を中心とした山城部分と、山麓の天球丸などがある平山城からなる城郭です。

また、戦国時代から近世、さらには幕末までの築城技術の推移が一堂に連なっていります。動画は麓の平山城から山頂の山城を撮影したものになります。

<平山城から山城への登城の一コマです>

登りはじめの段階で地元の60歳代くらいの方に自分の重たそうな体を見て「無理せず頑張って」と、声を掛けられ追い抜いていきました。

日頃からこの登山道で体を鍛えられているように思えました。さらに、その方は山頂からの折り返しらしく「山頂まではもう少し!」と、

また声を掛けて頂き、その後も休憩しながら登っていくと、また後ろから同じ方が呆れた苦笑で追い抜いて行きました。

山頂までの道すがら都合2回追い抜かれたことになります。 その方のペースは異常に早かったです...w

自分の体形や歩調の鈍さが、垣間見れます。

鳥取城の歴史<戦乱の鳥取城>

嘉吉の乱

山名持豊(宗全)は第6代将軍・足利義教が赤松満祐によって暗殺されると、嘉吉元年(1441)の嘉吉の乱で、赤松氏討伐の総大将として大功を挙げ、 山名氏が新たに備前・美作・播磨・因幡の守護職を与えられ、全盛期を迎えることになります。 これが世に云う応仁の乱の一因とも謂われることになります。 応仁元年(1467)の応仁の乱の勃発後の文明5年(1473)に山名宗全は病死し、その後の山名氏は衰退への一途を辿ります。

因幡国・鳥取城

鳥取城がある因幡国(いなばのくに)は、天文年間(1532~1555)に山名氏の内紛からはじまり、毛利氏(吉川元春)による侵攻、さらに天正年間(1573~1593)に入ると 毛利氏と対立している山中鹿之助らの尼子再興軍による二度の侵攻があり、その度に城主が入れ替わります。 その後の芸但和睦による毛利氏の因幡地方への巻き返しで、尼子再興軍は因幡国をあとにし、毛利氏の軍門に下った山名豊国が再び城主に落ち着くことになります。 その後、芸但和睦が破れたものの、しばらくは落ち着いていましたが、天正8年(1580)に播磨での三木合戦「三木の干殺し」のあと、信長方の触手が因幡国に迫ってきます。 但馬国と因幡国の均衡が破れ、信長方・羽柴秀吉が鳥取城に攻め込み(第一次鳥取城攻め)3か月の籠城戦の末、9月に豊国は秀吉に降伏して臣従します。 舌の根の乾かぬ内の同月、秀吉方が引き揚げ鳥取城に再び毛利氏が現れ再度の降伏。鳥取城は毛利氏配下の牛尾春重が城将として入り、 その後に何人かの城将の入れ替わり、天正9年(1581)3月に毛利氏の重鎮、吉川経家が城主となります。

【山上ノ丸から見た本陣山】

同年4月、因幡守護(肩書のみ)でありながら鳥取城下にいた山名豊国が、秀吉方への内通が発覚して出奔、残存する山名氏旧臣は毛利氏への従属を継続し、 秀吉は2度目の鳥取城攻撃「鳥取の飢え殺し(かつえごろし)」を行うことになります。 その後、4か月にもなる籠城戦となって餓死者が続出、城主の吉川経家は自決と引き換えに開城します。 関ヶ原合戦まで近江・浅井氏の旧臣で秀吉の与力となっていた宮部継潤(けいじゅん)が城代となり、途中九州征伐の功績で因幡・但馬のうち5万石を与えられ、 鳥取城を本拠として城主となります。 その後の所領は継潤の子の宮部長房が受け継ぎ、慶長5年(1600)の関ヶ原の戦いで宮部家は西軍に所属し、城主不在の中、 城代家老の伊吹三左右衛門や一族の者が守りましたが、関ヶ原合戦後の籠城戦で、東軍の亀井茲矩や当初西軍に加担していた赤松広秀(竹田城主)らに激しく攻められ開城しました。

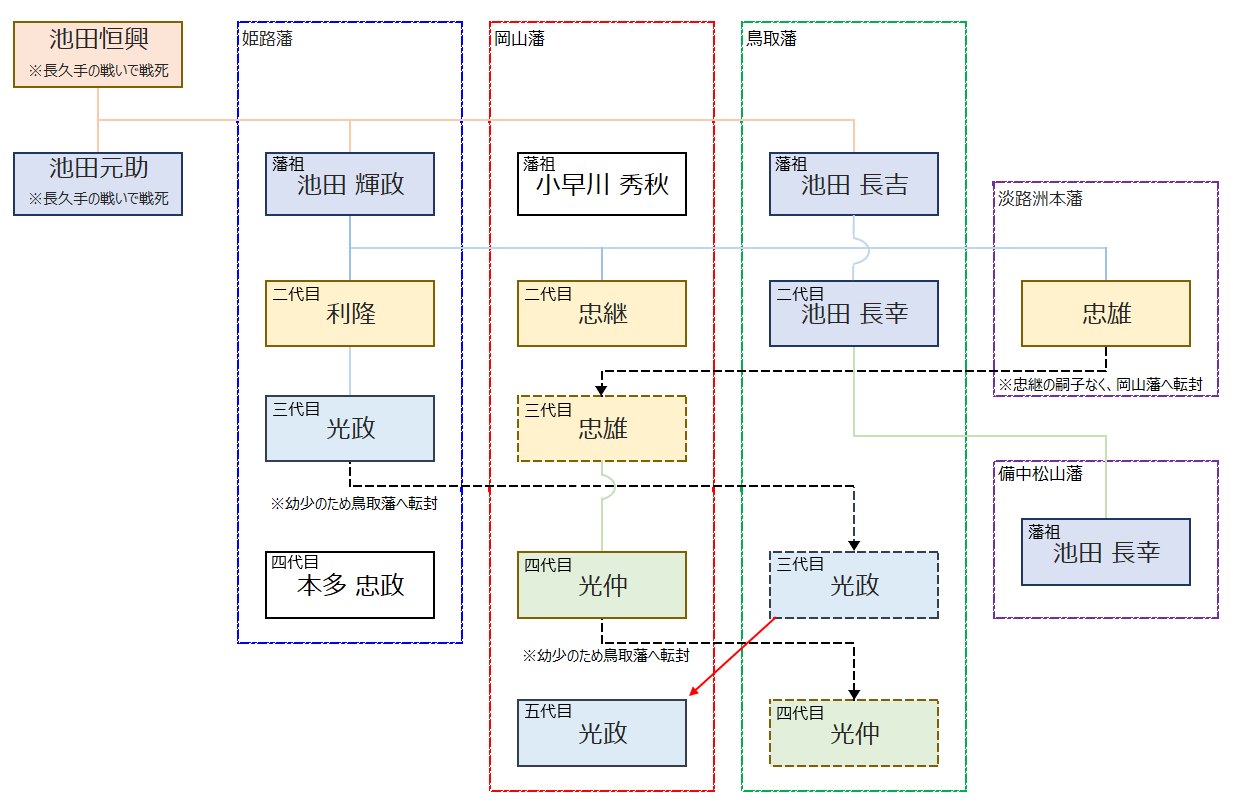

江戸時代に入ると、関ヶ原合戦の功により、池田長吉(池田氏)が6万石で入府して近世城郭に改修されます。 元和3年(1617)に池田光政が因幡・伯耆32万5,000石の大封で入府。鳥取城も大大名に相応しい規模に拡張され、光政によって城下町の整備も行われました。 その後、ふたたび備前岡山藩に入っていた池田光仲と所領が入れ替わり、そのまま12代続いて明治維新を迎えることになります。

【池田の家系図】

鳥取城の遺構<山下ノ丸編>

このページを作成中に知ったのですが、嘉永2年(1849)に拡張された二の丸の北端には、幕末のものとして国内唯一の登り石垣【写真2枚目】が築かれたものだそうです。

自分は朝鮮式の登り石垣として築城初期に築かれたものと、撮影した際には思っておりました。

享保5年(1720)に発生した石黒火事で二の丸にあった主要建築物が焼失し、その後に御三階櫓と走櫓は再建されましたが、他の建造物は幕末まで再建されませんでした。

幕末に入ると鳥取城の各所に増築・修築が行われ、弘化元年(1844)焼失した二の丸御殿が建設され、さらに1849年(嘉永2年)には御三階櫓の西方が拡張され、

角櫓や登り石垣などが建造されました。天球丸では文化4年(1807)頃に石垣のたわみを防ぐために球面を持つ巻石垣で石垣下部が補強されています。

【写真8枚目】の中ノ御門渡櫓門は登城時〔令和2年(2020)1月3日〕の状況ですが、令和7年に入り下記リンク先の通り入り復元されました。

出典:鳥取市公式ウェブサイト

鳥取城の遺構<山上ノ丸編>

頂上付近まで登ってくると、「落石注意」の看板が増えてきます。 また、本丸腰曲輪付近は登城時は立ち入り禁止となっており、ロープが張られておりました。

写真には写っていませんが、本丸には常時10名ぐらいの登城者が在城しておりましたが、三の丸方面へ伺う登城者はおらず、薄暗い東坂の上城門方面に人はいませんでした。

「イノシシ🐗やクマ🐻に注意!」との看板があり、その先の廃屋となっているロープウェイ駅方面へ足は進められませんでした(ビビッてw)。